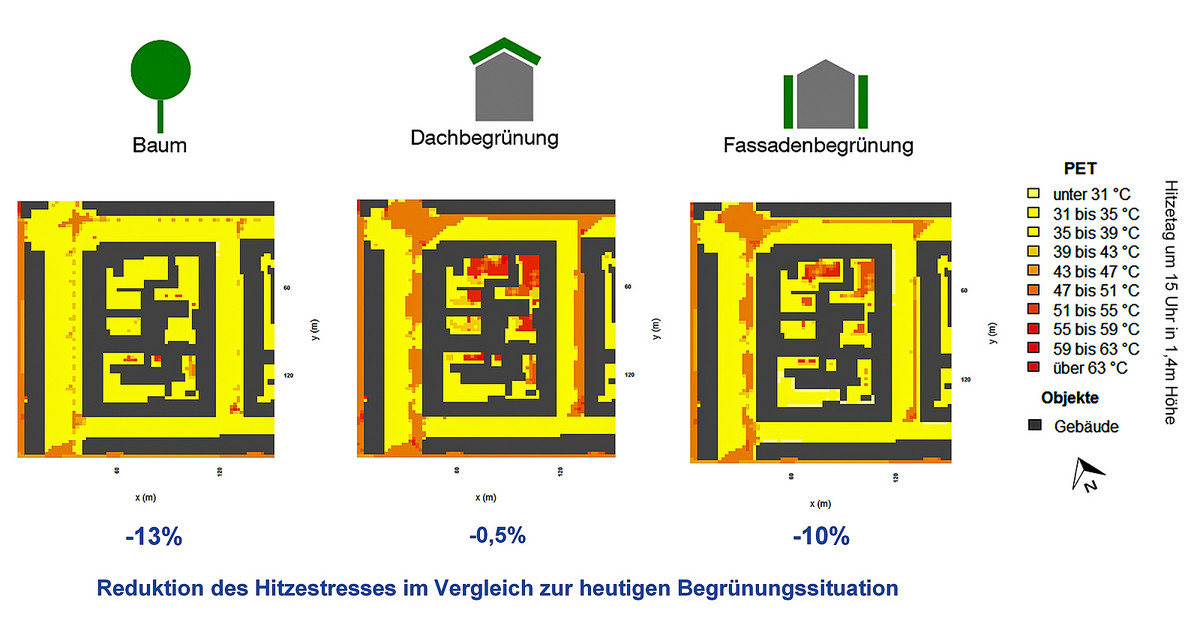

Diverse Studien belegen, dass grüne Flächen in der Stadt eine grosse Auswirkung auf das Mikroklima haben. An heissen Sommertagen kann die effektive Temperatur zwischen grossen Parkflächen und bebauten Flächen bis zu 5 °C variieren (Tyrväinen, 2005). Grünflächen in der Stadt können auf verschiedene Weise geschaffen werden, beispielsweise durch Dach- oder Fassadenbegrünungen oder durch Baumpflanzungen. Am effektivsten zur Kühlung des städtischen Klimas haben sich Bäume erwiesen (Pauleit et al., 2018).

Beschattung und Transpiration

Bäume kühlen das Klima auf zwei unterschiedliche Arten: durch Beschattung und durch Transpiration. Bei der Transpiration eines Baumes wird Wasser durch die Stomata auf der Blattunterseite verdampft. Um Wasser verdampfen zu können, wird der Umgebungsluft Wärme entzogen, wodurch sich diese abkühlt. Je mehr Wasser pro Tag verdampft, desto stärker ist die Abkühlung der Umgebungsluft.

Viele der heute verwendeten Stadtbaumarten können sich nicht schnell genug an den Klimawandel anpassen. Es werden deshalb oft Baumarten gepflanzt, die möglichst trockenheitsresistent sind. Diese haben jedoch den Nachteil, dass sie kaum Wasser verdunsten und so das Mikroklima nicht spürbar kühlen. Generell wird der Einfluss der einzelnen Bäume auf das Mikroklima noch kaum berücksichtigt. Diese Eigenschaft gewinnt jedoch immer mehr an Bedeutung und muss gefördert werden.

Auswirkungen pflanzenphysiologischer Eigenschaften auf die Transpiration

Wie viel Wasser ein Baum pro Tag transpiriert, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. So gibt es bereits bei den unterschiedlichen Arten grosse Unterschiede, die durch die pflanzenphysiologischen Eigenschaften eines Baumes definiert werden. So können beispielsweise Bäume mit einer grossen Blattfläche mehr transpirieren, da sie entsprechend mehr Stomata aufweisen.

Es wurden bereits einige Studien durchgeführt, welche die Transpirationsrate von unterschiedlichen Stadtbaumarten untersuchten. Bei einer Studie in München (Stratópoulos et al., 2018) wurden sechs verschiedene Baumarten (Acer campestre, Acer platanoides, Carpinus betulus ‘Fastigiata’, Ostrya carpinifolia, Tilia cordata sowie Tilia tomentosa ‘Brabant’) auf ihren Blattflächenindex, den Saftfluss und die Wassernutzungseffizienz untersucht, um ihre Transpirationsrate zu ermitteln. Bei dieser Studie hat Carpinus betulus ‘Fastigiata’ am Besten abgeschnitten. Im Vergleich zu anderen Arten hat die gewöhnliche Hainbuche eine hohe stomatäre Leitfähigkeit (Maire et al., 2015, Kattge et al., 2012). Bei der Studie wurde eine säulenförmige Hainbuche verwendet. Aufgrund der kleineren Krone kann angenommen werden, dass die Wildform noch mehr transpiriert und dadurch gut geeignet ist, um das Stadtklima zu kühlen.

Um eine eindeutige Aussage machen zu können, welche Baumart das Klima am besten kühlt, braucht es jedoch weitere Studien, welche die pflanzenphysiologischen Eigenschaften von geeigneten Stadtbaumarten untersuchen.

Einflussfaktoren Boden und Wind

Nebst den pflanzenphysiologischen Eigenschaften, haben aber auch die Umwelt- und Standortbedingungen einen grossen Einfluss auf die maximale Kühlleistung eines Baumes. Durch die richtige Planung des Standortes können Planende direkt Einfluss nehmen auf die Transpirationsrate eines Baumes. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Boden. Studien haben gezeigt, dass Bäume mit einer durchlässigen Oberfläche eine grössere Stomata-Leitfähigkeit aufweisen und dadurch einen stärkere Transpirationseffekt haben (Konarska et al. 2016). Versiegelte Flächen führen bei den Bäumen vermehrt zu Trockenstress, was zu einer geringeren Stomata-Leitfähigkeit und Transpiration führt. Lockere Böden hingegen ermöglichen den Wurzeln nicht nur ein besseres Wachstum, sondern sorgen auch dafür, dass mehr Wasser gespeichert werden kann.

Ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Transpirationsrate eines Baumes hat der Wind. Durch das Transpirieren von Wasser an der Blattoberfläche bildet sich über den Stomata eine mit Wasserdampf angereicherte Zone. In diesem Bereich entsteht eine sogenannte laminare Grenzschicht mit einem niedrigeren Wasserdampfgradient. Durch Windeinflüsse wird diese Grenzfläche zerstört und der Gradient bzw. die Transpiration steigt (Lang, 1999). Fazit: Durch das Erhalten von Kaltluftkorridoren in den Städten kann die Transpiration gefördert werden.

Einfluss von Baumeigenschaften auf die Wärmebilanz

In einer weiteren Studie wurden verschiedene Baumeigenschaften auf ihre Wärmebilanz untersucht (Smithers et al., 2018). Mithilfe von Literaturrecherche und Interviews wurden 14 Szenarien entwickelt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass ein gesunder Baum mehr transpirieren kann als ein kranker. Ein gesunder Baum hat in der Regel eine grössere Krone und somit mehr Blattoberfläche, was wiederum zu einer grösseren Anzahl Stomata führt. Zudem kommt die Studie zum Schluss, dass Bäume mit tiefen und kräftigen Wurzeln mehr transpirieren können, da dadurch die Wasseraufnahme begünstigt wird. Voraussetzung für eine optimale Transpiration ist eine demnach gute Vitalität eines Baumes. Die wiederum kann gefördert und erhalten werden durch eine standortgerechte Planung und durch Bodenverbesserungsmassnahmen bei Baumpflanzungen.

Alte Bäume mit grosser Wirkung

Nur ein vitaler Baum wird auch ein alter Baum. Den grössten Transpirationseffekt entwickeln die Bäume in hohem Alter und wenn sie ihre maximale Wuchshöhe und viel Blattmasse erreicht haben. Auch der Kühleffekt durch Beschattung ist bei diesen Bäumen am stärksten (Kopf, 2018). Zudem bieten vor allem alte Bäume Lebensraum für viele verschiedene Tierarten. Aus diesem Grund ist die Förderung und der Erhalt von Altbaumbeständen für das Stadtklima von grosser Bedeutung und damit ein wichtiger Aspekt bei der Grünraumplanung.